在商业交易中,合同是确保双方权益的重要法律依据,即使在合同期限内,也可能出现预期之外的损失,尤其是关于合同期外的可得利益损失,这种损失指的是由于合同提前终止或未如期履行,导致原本预期的商业机会或经济利益无法实现,本文将深入探讨合同期外的可得利益损失的内涵、产生原因,以及应对策略。

合同期外的可得利益损失的内涵

合同期外的可得利益损失,主要是指在合同履行过程中,因各种原因导致合同提前终止或无法如期履行,从而使得合同一方或双方丧失了原本预期在合同期限内通过合同履行所能获得的利益,这种损失可能是直接的,也可能是间接的,包括但不限于销售收入损失、市场份额减少、品牌声誉受损等。

合同期外的可得利益损失的产生原因

1、合同违约:一方或双方未能按照合同约定履行义务,导致合同无法继续执行。

2、不可抗力:如自然灾害、政策调整等不可抗力因素导致合同无法履行。

3、市场竞争变化:市场需求的快速变化使得原本约定的合作不再具有商业价值。

4、法律风险:因法律环境的变化导致合同无效或被解除。

合同期外的可得利益损失的影响

合同期外的可得利益损失会对企业造成严重影响,包括但不限于:

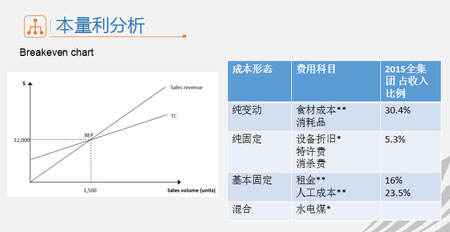

1、财务损失:直接的经济损失,如未实现的销售收入、利润等。

2、声誉损失:品牌声誉受损,影响企业未来的商业合作。

3、市场份额减少:因合同无法履行而失去市场份额,影响企业的市场竞争力。

4、运营风险:影响企业的正常运营和长期发展。

如何应对合同期外的可得利益损失

面对合同期外的可得利益损失,企业应采取以下策略:

1、完善合同管理:加强合同管理,提高合同的严谨性和可执行性,降低合同违约风险。

2、风险预警与评估:建立风险预警机制,对可能出现的风险进行预测和评估,以便及时应对。

3、谈判与协商:与合同对方进行谈判和协商,寻求解决方案,减少损失。

4、法律途径:如损失严重且责任明确,可通过法律途径维护自身权益。

5、多元化合作:在合同中预留一定的灵活性,考虑多元化合作方式,以降低单一合同的风险。

6、后期恢复策略:在合同结束后,积极寻求新的商业机会,恢复受损的声誉和市场地位。

案例分析

以某制造企业为例,该企业与一家供应商签订长期供货合同,因供应商受到政策调整影响,无法继续履行合同,导致该制造企业生产线中断,市场份额大幅下降,面对这种情况,该制造企业通过法律途径追究供应商责任,同时寻求新的供应商和合作伙伴,最终成功恢复了生产并降低了损失。

合同期外的可得利益损失是企业需要高度重视的风险之一,企业应加强合同管理,提高风险意识,建立预警机制,以便及时应对风险,在遭遇损失时,企业应采取积极措施减少损失并恢复声誉和市场地位,通过不断完善合同管理策略和风险应对策略,企业可以更好地应对挑战,实现可持续发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...